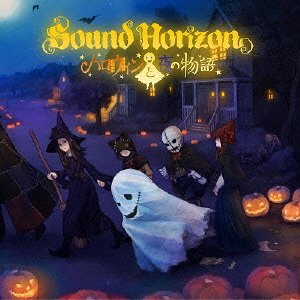

(Amazonリンク)ハロウィンに聞いてほしい一曲。

10月31日はーHalloweenー(ハロウィン)

今年は水曜日、平日ですね。

日本でもここ数年で大きなイベントとして取り上げられるようになったハロウィン。

そもそもの由来や仮装をする意味やもともとは一体なにをする日だったのでしょうか。

ざっくりさっぱり調べてみました。

無知は怖い。驕ることはもっと怖い。

現代のハロウィン

日本のハロウィン

子供も大人も関係なくパーティをしたり仮装をしたり、商業施設のイベントに参加したりと「宗教行事」ではなく「イベント」という側面が強いです。

USJやディズニーランドなどのハロウィンイベントは人気がありますよね。

各地方でも仮装(コスプレ)パーティなどが開かれます。

海外のハロウィン

主役はあくまでも子供。

玄関先にジャック・オ・ランタン(かぼちゃのランプ)がある家のみを訪れるハロウィンのマナーです。

仮装した子どもたちが街を歩き、家々を回ってお菓子をもらいます。

合言葉は「トリック・オア・トリート!」

”お菓子をくれないといたずらするぞ!”

このやりとりは仮装した子どもたちを悪霊や魔女など「悪いことをする存在」として彼ら彼女たちに「お菓子をあげるから悪さをしないでね」という魔除けの意味を持っています。

かぼちゃのランプの由来と意味

ハロウィンでお馴染みジャック・オ・ランタン。

実はもともとケルトでは野菜カブを切り抜いてランタンにしていました。

イギリスからアメリカに移住する人々が増える中、その土地で多くとれて加工も簡単なかぼちゃをランタンにするようになり現在のように定着したといわれています。

この世をさまよい続ける男ジャック

このカボチャのランプですが有名な逸話があります。

(諸説あるようですが、ここでは私が昔きいたお話を載せておきます)

あるところにジャックという嘘つきな男がいました。

ハロウィンの夜に死神に捕まり、地獄につれていかそうになるジャックですが口八丁で死神を騙し「自分の魂を地獄につれていかない」と約束させます。

時が経ち、天命を全うしたジャックでしたが天国の門をくぐろうとすると門番に「お前にふさわしいのは地獄だ」と遮られてしまいました。

仕方なく地獄に向かうとかつての死神がおり「お前を地獄につれていけない」とここでも門前払いされてしまいます。

このとき、死神から渡されたものがあります。

カブ(もしくはカボチャ)に火が灯ったランタンです。

ジャックは今でもランタンを手にし天国にも地獄にもいけないまま地上を彷徨っているのです。

このお話がいつ頃できたのかわかりませんが「ジャック・オ・ランタン」の名前の由来はさまよい続けているジャックのお話が基なのはたしかですね。

ハロウィンの由来はケルトのお祭り

もともとのハロウィンとはケルト(アイルランドやイギリス圏内の文化の1つ)のお祭りです。

秋の収穫を祝うお祭りであり、同時に悪霊を追い払うために行われていました。

ケルトの文化を担ってきた古代ケルト人が信仰していたドルイド教では10月31日が一年の終わり。

日本で言うおおみそかにあたります。

この日は将来を占いをするのによいとされたおり、またハロウィンの夜には死者の魂が家族の元に帰ってくると信じられていました。

ハロウィンは日本でいう「お盆」

ハロウィンは時期でいうとおおみそかにあたりますが、内容は日本のお盆と同じです。

死者の魂が家族の元にかえってくる、とあるようにハロウィンの時期になるとあの世のこの世を繋ぐ扉が開くと信じられていました。

地獄の釜の蓋が開く、という言葉もありますよね。

これが家族の幽霊だけならいいのですが、悪霊、怨霊関係なくあの世から解き放たれるのがこの時期なのです。

そのため悪霊たちを退けるためにドルイド教の僧たちはハロウィンの夜には大きな焚き火をすることを習慣にしていました。

この伝統は今日にもスコットランドなど一部地域に受け継がれています。

ハロウィンにはなぜ、仮装するの?

日本ではもうコスプレする日=ハロウィンみたいな認識になっていますが、仮装することにはちゃんとした宗教的意味がありました。

ハロウィンは日本で言うお盆、地獄の釜の蓋が開いて亡霊がこの世に溢れ出る日。

家族の霊が家にかえってくるだけではなく、魔物などの悪いものも闊歩する日とされてきたのです。

仮装はそれら悪いものに「人間だと気づかれないためにする変装」でした。

自分の身をまもるための魔除けの意味があったのです。

一言まとめ

- ハロウィンは古代ケルト人にとってのおおみそか

- 幽霊や魔女や魔物が闊歩するお盆みたいなもの

- 仮装もお菓子くばりも魔除けのため

関連記事

![]()